[摘要]校本文化是為了學校、基于學校、在學校中,其他學校無法同位復制或即使可以同位復制也很難輕易復制的文化。校本文化建設的主觀特征與客觀標準是校本性。校本文化的建設有兩條路徑:第一,憑借校本文化資源構建校本文化,即憑借學校早期特有的理念、精神、體制、機制、制度,獨特的地理、地貌,獨特的意義深遠的歷史、事件,特有的人物及人物故事,特有的建筑、特有的文物以及專業特色等特有資源構建校本文化;第二,基本不借助校本文化資源,而是將某個項目、某種文化或某種文化活動做到極致——其他學校雖可同位復制但卻難以輕易復制。此外,還可從校本文化與學校文化、校園文化的外延關系中思考校本文化的建設路徑。校本文化與學校文化、校園文化三者屬于交叉關系。

[關鍵詞]校本文化;學校文化;校園文化;主觀特征;客觀標準;建設路徑

[基金項目]本文為江蘇省教育科學“十二五”規劃2011年度重點課題“高等職業院校文化建設研究”(課題負責人:倪筱榮;課題編號:B-b/2011/01/008)階段性成果之一)。

“校本文化”從“校本”一詞引申而來。“校本”英文為school-based,意指為了學校、基于學校、在學校中,有校本教材、校本課程、校本研究等術語。借助于“校本”一詞,出現了“校本文化”這一概念。校本文化研究在中小學開展得較多,但未能形成有份量的研究成果;高校以“校本文化”為題的課題研究極其罕見,而且僅有的研究中,研究路子似乎都是在探索文化建設的特色,未能對校本文化的“校本性”進行較為深刻的探究。本文擬探討校本文化的定義、本質屬性,并結合定義、屬性以及校本文化、學校文化、校園文化三者的關系探討校本文化的建設路徑。

一.校本文化概念的來源及其定義

學術界對于什么是校本文化、校本文化的本質屬性是什么觀點各異,其中最為突出的問題是很多人簡單地將之定義為特色文化,或與學校文化劃等號。對校本文化概念的定義,出現以下兩種情況:

1.強調特色、強調個性,認為學校內有特色有個性的的文化就是校本文化。尤建國先生認為:“校本文化是一種學校的特色文化,是相對于傳統的學校群體文化提出的具有學校個性的文化。”[1]李焦明先生這樣論述:“校本文化是‘以學校為本的文化’,一種基于學校、 彰顯個性的文化。”[2]二位的論述都是在強調特色強調個性。孫稼麟先生認為:“校本文化,就是指某校特有的文化,也即學校的特色文化。學校就要構建符合自身特點的文化,我們將這種具有自身特色的文化稱為‘校本文化’。”[3]雖然孫稼麟指出校本文化要“符合自身特點”,已經涉及到了校本文化的“校本性”(后文將專門論述),但在讀者眼里,仍然只是強調特色,而“特色”一詞本身的含義是模糊不清的,我們很難對其外延進行明確的界定。

2.強調系統性、整體性,認為學校形成的具有自身體系的文化就是校本文化。作為黑河市教育研究院院長的黃鳳來提出校本文化是“有著自己獨特文化體系”的校園文化。同時提出了校本文化體系的構建過程模式:“學校條件分析——確立主題——構建四大文化(即物質文化、精神文化、制度文化、行為文化)——形成特色。”[4]高慶認為:“校本文化是指經過歷史發展的積淀,一個學校逐漸形成并不斷獲得傳承和充實的、可以長期主導學校發展的具有深厚底蘊的人文性價值,是學校特有的文化環境和精神氛圍,是學校辦學理念、辦學目標、學校傳統、校風校貌的綜合體現,是用于應對外部環境挑戰和內部整合問題的符號意義系統。校本文化體現了學校在一定發展階段的辦學狀況和管理的現代化程度,體現了學校的物質文明和精神文明建設的成果。”[5]這些論述似乎對校本文化之“校本性”作了一定闡述,但從其內涵闡述上看,因其過于強調系統性和整體性,仍然疑似于對“學校文化”概念的詮釋。

“學校文化”的概念最早脫胎于“校園文化”。從可以考據的資料看,1986年4月上海交大學生會主席競選者演說中首次提出“校園文化”概念起,校園文化就是相對于課堂教學而言的課外活動,“主要是指開展學校教育所短缺的藝術教育以及各種文化活動,從而提高學生文藝素養,包括學生中的各種社團活動等”[6]。因為“校園”更多是指空間概念,所以,人們進一步將校園環境也納入校園文化的外延范圍。隨著教育工作者和理論研究人員對校園文化重視程度的提高,大家感覺作為一種文化,校園文化必須包含學校師生的共同愿景、辦學理念、管理方式、規章制度、行為規范等等諸多方面,校園文化建設應該成為一項從上至下的系統工程,似乎繼續沿用“校園文化”這一概念難以確切表達其內涵,于是有人就從學校經營的角度提出了“學校文化”的概念。這一概念一經提出,便得到廣泛認同。與強調空間概念的“校園”不同,學校是培養人、教育人的組織機構,因此人們這樣描述學校文化:“學校文化表現為學校整體的思想、心理和行為方式,通過學校的教學、管理、組織和生活的運營而表現出來,是學校內部全體成員共同認可和遵守的價值觀念、道德標準、學校哲學、行為規范、辦學理念、管理方式、規章制度等的總和。”[7]由此可見,學校文化最大的特征就是其系統性和整體性。俞國良在《學校文化新論》中也強調學校文化的系統性:“學校文化是一個全方位的綜合性概念,它不是一些簡單的要素的組合,而是由諸多結構、內容、功能組合成的特殊而復雜的社會文化系統。”[8]。由此可見,如果認為學校內的文化一旦從整體上構建從而形成系統就成了“校本文化”,那就完全是在“校本文化”與“學校文化”之間劃等號。

南京某高職院和吉林某高職院都將校本文化作為課題研究,盡管兩個研究小組都試圖厘清“校本文化”與“學校文化”之間的界限,但從其對校本文化概念的定義以及對概念的具體運用上看,基本都將之等同于“學校文化”甚至“文化”。這種概念的“等同”和概念間的游弋源于知名學者海德曼(Heckman),他認為校本文化可以理解為教師、學生和校長所特有的共同信念,這些信念支配著他們的行為方式——海德曼的詮釋未能將“校本文化”與“學校文化”區別開來。

筆者以為,我們應該還概念以本來面目。本著尊重歷史、與時俱進、便于研究、指導實踐的原則,從校園文化、學校文化、校本文化三個概念的產生過程以及對文化建設的指導作用看,應該如此定義三者的含義:校園文化——相對于課堂教學而言的課外活動,“主要是指開展學校教育所短缺的藝術教育以及各種文化活動,從而提高學生文藝素養,包括學生中的各種社團活動”[6]以及進入師生視覺的校園環境;學校文化——從學校理念、精神、制度、行為等多方面整體構思、系統構建的文化;校本文化——為了學校、基于學校、在學校中,其他學校無法同位復制或即使可以同位復制也很難輕易復制的文化。

二.“校本性”——校本文化建設的主觀特征與客觀標準

校本文化不像校園文化那樣強調空間概念,也不像學校文化那樣強調系統性和整體性,校本文化的本質屬性是“校本性”。從“校本”一詞的英文原意來看,所謂“校本性”就是指“為了學校、基于學校、在學校中”。“為了學校、基于學校”可看作校本文化建設的主觀特征,“在學校中”可作為衡量某一文化、某一文化現象或文化元素是否屬于校本文化的客觀標準。

先說“為了學校”。所有的學校文化和校園文化都是為了學校而建設,而校本文化的“為了學校”強調的是“以改進學校實踐、解決學校所面臨的問題為指向”[9],強調文化建設的針對性,而不是泛泛地談為了學校、簡單迎合上級指示;是為本校學生、本校教師的發展進行文化建設,而不是為文化而文化,為趕時髦而進行文化建設。

“基于學校”就是指要從學校的歷史、現狀出發,從學生的基礎、現狀出發。這里首先就是要充分研究充分利用學校自身擁有的文化資源,包括學校早期特有的理念、精神、體制、機制、制度,獨特的地理、地貌,獨特的意義深遠的歷史、事件,特有的人物及人物故事,特有的建筑、特有的文物以及專業特色等其他特有資源。常州輕工職業技術學院利用建國60周年入選“100位新中國成立以來感動中國人物”、校友鄧建軍這一資源建成了“以鄧建軍精神為核心的學校文化”[10],南京工業職業技術學院利用學院創始人黃炎培這一資源打造的黃炎培文化[11],北京大學發軔于蔡元培“兼容并包,思想自由”的辦學思想而逐漸形成的文化,武漢大學借助特有的東湖山水和自然植被打造的自然景觀,皆屬基于所在學校特有的文化資源而打造、形成的校本文化。反之,江蘇某高職院的“五彩校園文化”,即紅色——理想教育,綠色——公益活動,銀色——技能訓練,藍色——創新教育,金色——藝術教育[12],僅僅是將各校都有的教育方式歸納起來放入五個籮筐而已,從其頂層設計和過于寬泛的建設路徑看,更多的是在玩概念,實難成為校本文化。對于高職院校來說,“基于學校”還必須認真研究學生的現狀和基礎。在高等教育大眾化背景下,高職院校教育教學工作一旦脫離了高職生這群高考失利者的實際,不去幫助他們調整成才方向自信自強自立,則我們很難建成高職院校真正意義上的校本文化。

“在學校中”,強調的是以學校為范圍,真正的校本文化常常很難跳出所在學校這一范圍,或者說一旦跳出所在學校就很難發揮同樣的作用。如果要尋找校本文化的衡量標準的話,“在學校中”基本可以作為校本文化的客觀標準。無論是學校文化建設還是校園文化建設都強調特色,將某種文化或某種文化活動做到極致,將某種文化特色強化到其他學校只能望塵的地步,校本文化就此形成。校本文化之“在學校中”的具體表現特征為其文化獨一無二,不可同位復制,或雖可同位復制卻難以輕易模仿復制。這里的“同位復制”是指從同一個淵源、同一個角度、同一個層面復制。北京大學“兼容并包,思想自由”的文化有著特殊的淵藪,源自于教育家蔡元培的大力倡導和身體力行,演繹出了一系列獨特而膾炙人口的文化故事,其他高校可以學習其思路卻無法同位復制;浙江經濟職業技術學院的人文素質教育,十年磨一劍,從某種意義上可以說做到了“極致”,其他學校雖然可以同位復制但卻很難模仿復制。

三.校本文化的建設路徑

校本文化是其他學校無法同位復制或即使可以同位復制也很難輕易復制的文化,是真正的特色文化。校本文化的建設有兩條路徑:

第一,憑借校本文化資源構建校本文化。校本文化資源包括學校早期特有的理念、精神、體制、機制、制度,獨特的地理、地貌,獨特的意義深遠的歷史、事件,特有的人物及人物故事,特有的建筑、特有的文物以及專業特色等其他特有資源等[13]。由于校本文化資源具有唯一性不可復制性,因此,借助于校本文化資源而構建起來的校本文化,其他學校也無法同位復制。北京大學源于蔡元培的“思想自由,兼容并包”的文化、鹽城職業技術學院的“鐵軍文化”、常州輕工職業技術學院以鄧建軍精神為核心的學校文化、南京工業職業技術學院的黃炎培文化、武漢大學的櫻花節,都屬這一類型。

第二,基本不借助校本文化資源,而是將某個項目、某種文化或某種文化活動做到極致——其他學校雖可同位復制但卻難以輕易復制。浙江經濟職業技術學院自1998年起積極倡導“以詩教為特色,兼融詩書畫,并蓄文史哲”的人文素質教育,形成了“西湖夢尋”人文之旅、“愛我中華”詩詞吟唱晚會、“詩國青春”詩詞楹聯燈謎會、“江南毓秀”名家書畫筆會、“明德勵志”文化講堂等五大品牌,其總體設計堅持“立德為本、人文興學、立足校園、深化理論、服務社會”的工作思路,該詩教文化獲得了2007年度全國高校校園文化建設成果特等獎。由于其文化某種意義上已經做到了極致,其他學校難以輕易復制,因此,該院詩教文化也就成為了其校本文化。

此外,我們還可以從校本文化與學校文化、校園文化的外延關系中思考校本文化的建設路徑。

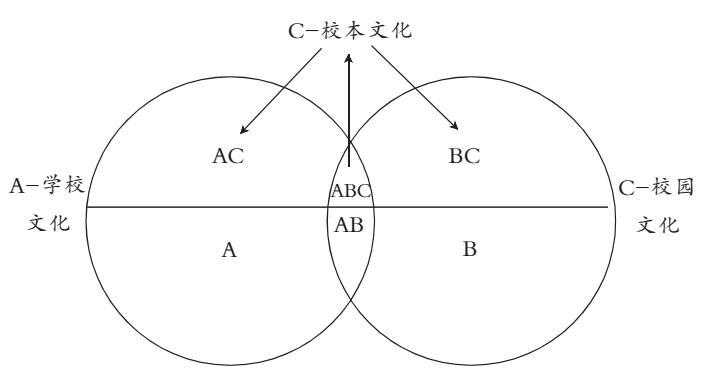

校本文化、學校文化和校園文化三者之間屬于相互交叉的關系,其外延關系可以用圖1 表示。

圖1 學校文化、校園文化、校本文化外延關系圖

如前文那樣定義校本文化、學校文化和校園文化三者的內涵,在此基礎上如圖劃分三者的外延,既尊重了三個概念最初的含義,又與時俱進,吸收了學術界的新思維,厘清了三者的關系,避免了由于個人理解不同使概念外延忽大忽小時而交叉時而混為一談的弊病,不僅有利于文化的研究,還能讓各校的文化建設者思路更加明確。

圖中學校文化概念用A環表示。當一所學校的理念、精神、制度等學校文化中的系統性元素能夠具象化進入師生的視覺感官或進入學生的課余活動時,則這些學校文化元素也就成了校園文化內容。泰州職業技術學院打造“大愛育人”文化[14],其文化建設既有整體性又有系統性,屬于學校文化范疇,而“大愛育人”的理念同時也進入了學生的各種活動,成為了校園文化的重要內容,兼具了A和B兩種屬性,因此這一文化可以歸入圖中AB這一區域。然而,該院的文化建設主觀上并不一定是針對學校自身的具體問題,而是用普遍性的原理來解決普遍性的問題,其目的非常寬泛,在操作上則包羅萬象,將學校所有工作都歸入大愛育人的范圍,未免牽強,從其頂層設計、所依托的資源和具體工作內容看,遠未達到或很難達到其他院校無法同位復制或很難輕易復制的地步,所以這樣的文化尚不能稱之為校本文化,還不能歸入ABC這一區域。如前所述,浙江經濟職業技術學院成功打造了具有整體性、系統性的學校文化,同時也成功營造了遍布校園的校園文化,形成了其他院校難以輕易模仿復制的校本文化,其文化終于進入了如圖所示的ABC區域。

圖中校園文化用B環表示。當我們走進校園,讓我們耳濡目染的一般都是其校園環境和課外文化活動。例如各高校按照教育部等部委要求組織的“高雅藝術進校園”活動,就屬于典型的校園文化。西南政法大學遍布校園可謂“全民化”的辯論活動,一般來說還難以真正進入學校文化體系,目前尚屬圖中B區域校園文化內容;當然,如果進一步做下去,做到極致,讓其他院校難以輕易模仿,則可能進入BC區域。

很多高校校園都安排了包括人物在內的各種雕塑,揣摩高校各種雕塑我們發現了一個十分有趣的現象:只要聯系所在學校的理念進行分析,就可清晰辨別這些雕塑分屬的文化類別(屬于校園文化、學校文化還是校本文化)。鹽城衛生職業技術學院前身為新四軍軍部于1941年創辦的華中衛生學校,該院提出“傳承鐵軍精神”的口號,將“鐵軍精神”作為該院文化的基本價值取向,凝聚、激發和引導師生為實現學院的發展目標和教育理想努力奮進,建設了“鐵軍文化園”,在園內樹起了新四軍華中衛生學校紀念碑,紀念碑上塑新四軍代軍長陳毅、政委劉少奇、國際主義戰士羅生特三位偉人像,以強烈的視覺沖擊力成為校園文化的重要景觀;因“鐵軍精神”已進入學院的價值觀、辦學理念,其紀念碑也就與“鐵軍精神”一起成了學校文化的重要內容;又因為該塑像及鐵軍文化基于學院特有的歷史,使得其他學校無法從同一個層面同位復制,所以也就成了該院的校本文化。前面所說常州輕工職業技術學院的鄧建軍像、南京工業職業技術學院的黃炎培像、北京大學的蔡元培像,也都兼屬所在學校的校園文化、學校文化和校本文化。而一些學校表現學習、探索、青春、創造等主題的雕塑,由于沒有真正體現學校特有的理念,而是表達一種普世價值觀,任何學校都可以模仿,難以進入學校文化系統,更不可能成為校本文化內容,至多只是為校園文化增添亮色而已。

總之,無論是學校文化還是校園文化,只要將其或其中的某個部分做到極致,做到獨一無二,做到其他院校無法模仿復制或雖可模仿復制但卻很難輕易模仿復制的地步,則這樣的學校文化或校園文化也就同時成為了校本文化。

參考文獻:

[1]尤建國. 論校本文化建設[J].教育與職業,2005.12中:90

[2] 李焦明.校本文化內涵解析與培育途徑探討[J].成人教育,2008.8:31

[3] 孫稼麟.追問校本文化之“本”[J].上海教育,2004.13:25

[4]黃鳳來.構建校本文化的基本模式[J]黑河教育,2010.1:7

[5]高慶.高職特色校本文化構建研究[J].教育與職業,2007.6下:52

[6]吳修藝.中國文化熱[M].上海:上海人民出版社,1988:89

[7]王晉. 學校文化的社會學審視[J].教育理論與實踐.2011.10:12

[8]俞國良.學校文化新論[J]. 湖南長沙:湖南教育出版社,1999:34

[9]楊超有. 論“校本”情境下的學校文化重建[J].教學與管理.2006.7:20

10.倪筱榮、楊興華、張濤.以行業杰出人物精神為核心構建高職院校文化的實踐[J].中國職業技術教育.2011.35:54-57

[11]姚壽廣、林蘇、王曉東.弘揚黃炎培職教思想,探尋高職教育特色發展——南京工業職業技術學院辦學特色的思考與實踐[C].北京:高等教育出版社.2007:192-200

[12]張致誠.常州機電職院用五彩的校園文化育人[N].中國教育報.2011.8.17:4

[13]倪筱榮.“校本文化資源”概念辨析及其開發利用[J].學校黨建與思想教育.2012.7:80-81

[14]塑大愛育人之魂[N].中國教育報.2010.5.24:10

原文發表于《教育學術月刊》2012/11