在我們的校園里,有這樣一位青年:他深耕機械領域,用“數智化鉆機驅動器”打破行業技術壁壘,斬獲多項省級大獎;他心懷公益熱忱,在音樂會的舞臺上傳遞青春旋律,在馬拉松賽場邊踐行志愿精神。他就是機械與交通學院大二學生張昊昱,一位在“專業創新”與“社會責任”兩條賽道上齊頭并進的“雙創之星”。

從“玩具熱愛”到“行業責任”:一顆創新種子的萌芽

“小時候總被‘大挖機’‘小坦克’的精妙結構吸引,常常看入迷到忘記吃飯。”提及與機械的緣分,張昊昱的眼神里滿是熱忱。這份童年時對“機械變形”的好奇,成為他報考我校國家級骨干專業——機械設計與制造專業的初心。他曾憧憬著,有一天能親手設計出屬于自己的“變形金剛”。

進入大學后,一次偶然的機會讓他走進了學校工程技術中心,接觸到地質鉆機項目的研發。“原來鉆機不僅能滿足我對‘復雜機械結構’的想象,還是‘透視地球’的利器,能為國家找礦戰略提供關鍵支撐。”這次經歷讓張昊昱對機械的認知從“興趣”升華為“責任”。他進一步了解到,鉆機驅動器作為鉆機的核心動力部件,其性能直接決定工程鉆探的效率與安全,但傳統驅動器卻存在諸多痛點:工人需冒風險手動調整參數、數據記錄依賴紙筆、液壓技術僅用于剛性連接而未充分發揮效能。

帶著對行業痛點的思考,張昊昱開啟了實踐調研之路。2024年6月,在老師的引薦下,他前往張家港施工項目現場與江蘇遠方動力科技有限公司實習,近距離觀察傳統鉆機在復雜地質環境中的運作困境。同年8月,借助校友平臺,他走進恒立液壓股份有限公司學習,深入探索液壓技術的優化空間。三次實踐讓他堅定了一個目標:“一定要研發一款數字化、智能化的鉆機驅動器,讓地質取樣更高效、更安全、更科學。”

從“理論探索”到“技術突破”:一群追光者的攻堅

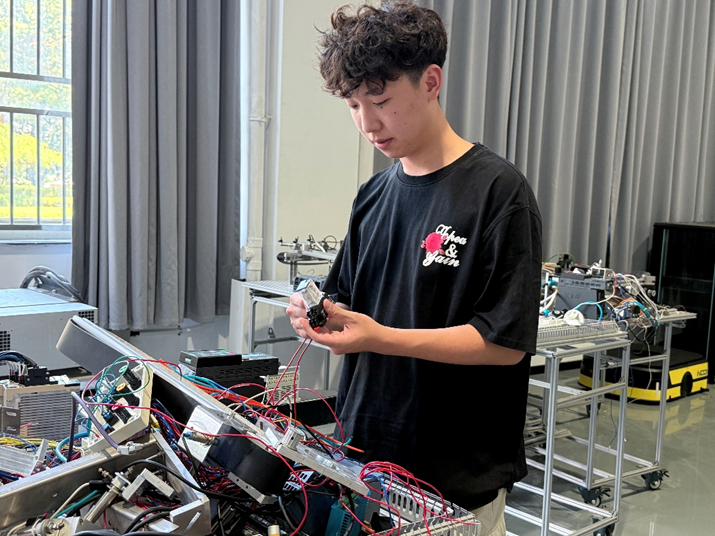

將“數智化”理念落地,遠比想象中艱難。作為機械設計與制造專業學生,張昊昱擅長結構優化,但智能控制與大數據算法卻是他的“短板”。“最困難的時候,創新中心的實驗室就是我的‘第二個宿舍’,常常對著代碼和電路圖熬到深夜。”張昊昱回憶道。

幸運的是,他并非“單打獨斗”。2024年10月,在志同道合的團隊成員協作下,“數智化聲波鉆機驅動器”成功完成裝配與測試,經檢測,這款驅動器將鉆進力提升了42%,且通過科技部查新報告驗證,國內外均未見相關技術報道,達到國際先進水平。

技術突破后,市場認可成為新的挑戰。在學院創業導師的幫助下,張昊昱結識了地質勘探與機械裝備領域的專家,不僅獲得了真實地質數據用于算法優化,還得到了參加全國礦業裝備展的機會。如今,他團隊研發的產品已收到多家企業的購買訂單及定金,創立的企業更獲得了首輪20萬元融資,從“校園研發”正式邁向“行業應用”。

從“專業深耕”到“多元成長”:一位青年的責任擔當

“創新不是閉門造車,成長也不止于專業領域。”張昊昱始終堅信,青年應當在更多元的舞臺上實現價值。

在校園之外,他是傳遞青春力量的“樂手”。作為學校皖平川興南路樂隊的一員,他參與了武進區“春風有約”悅讀季系列活動之“春日來信”星光音樂會。在五月的星光下,他用跳動的音符渲染書香文化,用激昂的旋律喚醒青春夢想,讓現場觀眾在樂聲中感受青年的蓬勃朝氣。

他也是踐行志愿精神的“服務者”。在常州西太湖半程馬拉松賽事中,天還未亮,他便與學校志愿者一同集結,在賽后補給與獎牌發放區堅守崗位5個多小時:賽前為選手送上定制人體彩繪貼紙,賽后快速遞上礦泉水、精準發放獎牌,用耐心與熱情為賽事保駕護航。

“校內的雙創基地提供免費場地,工程技術中心降低研發成本,老師和前輩的指導讓我少走彎路……”談及成長,張昊昱充滿感恩。而對于未來,他有著更清晰的規劃:“我們的目標不只是做好一款產品,更是要讓中國地質勘探裝備走向世界前沿,用技術為國家行業發展貢獻青年力量。”

從童年的“機械夢”到如今的“行業創新者”,從專業領域的“攻堅者”到社會舞臺的“奉獻者”,張昊昱用行動詮釋了新時代職業院校學生的“雙創精神”——以熱愛為帆,以創新為槳,以責任為舵,在青春的航程中駛向更廣闊的未來。

據了解,隨著產品逐步落地行業、企業融資有序推進,張昊昱團隊有望在地質勘探裝備智能化領域持續深耕,進一步優化技術、拓展市場,讓“中國智造” 的鉆機裝備在更廣闊的舞臺發光發熱;而他身上所展現的“敢想敢干、善作善成” 的雙創精神,也將激勵更多職業院校學子立足專業、擁抱創新,在服務國家戰略、助力行業發展的征程中,書寫屬于自己的青春答卷。(審核:陳曉敏、李穎、楊曌)